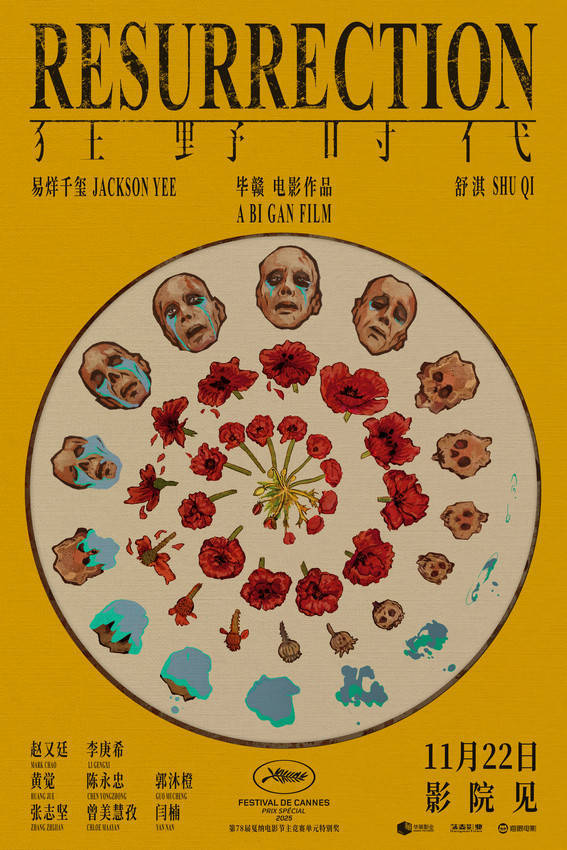

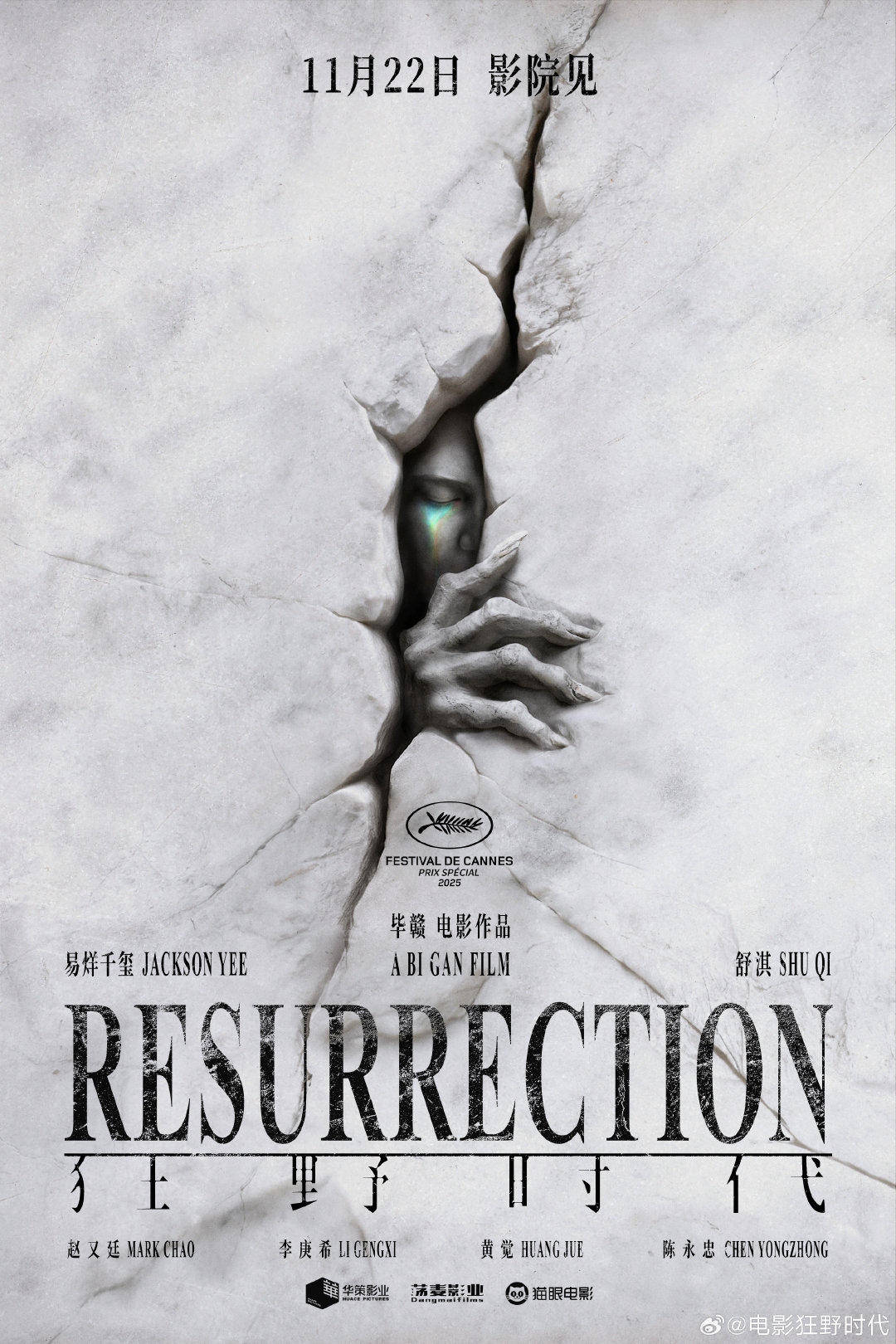

狂野时代讲的是什么故事 狂野时代为啥口碑这么差为何能获奖?

毕赣执导,易烊千玺搭档舒淇主演的《狂野时代》口碑呈现两极分化的态势,所谓 “口碑差” 多集中于普通观众和部分影评人的负面反馈,而它能斩获戛纳国际电影节特别奖,核心源于其独特且突出的艺术价值。

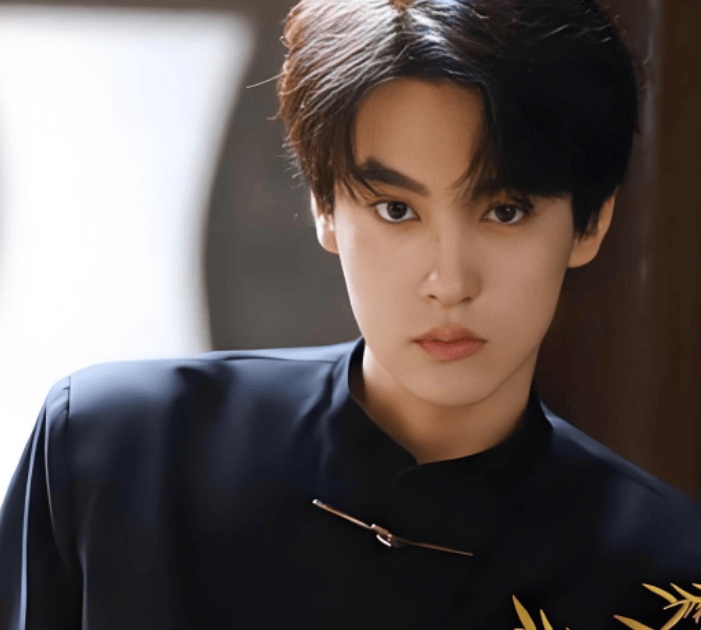

《狂野时代》分成了6个故事,易烊千玺演的是个“迷魂者”,要以不同的角色、形象造型,穿梭在不同的时间段,串联起全片。他的背部有一个胶片放映机的装置,舒淇将胶卷放入其中,旅程就随之开始。

“在一场手术中,一个女人的意识沉入了‘永恒时区’,她被困在许多个梦里,在那里找到了一个生化机器人的躯体。她给它讲故事,试图让它醒来。机器人因此在她的那些故事里徜徉着,意识也渐渐苏醒。”

6段时空延展、真正意义上的“写给电影的情书”。就如毕赣采访所言,这是“电影怪兽”穿越百年的故事。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维心智,构成迷宫般的框架,不同故事背景使用对应年代的艺术风格和视听手法进行呈现,把电影推向了极致。

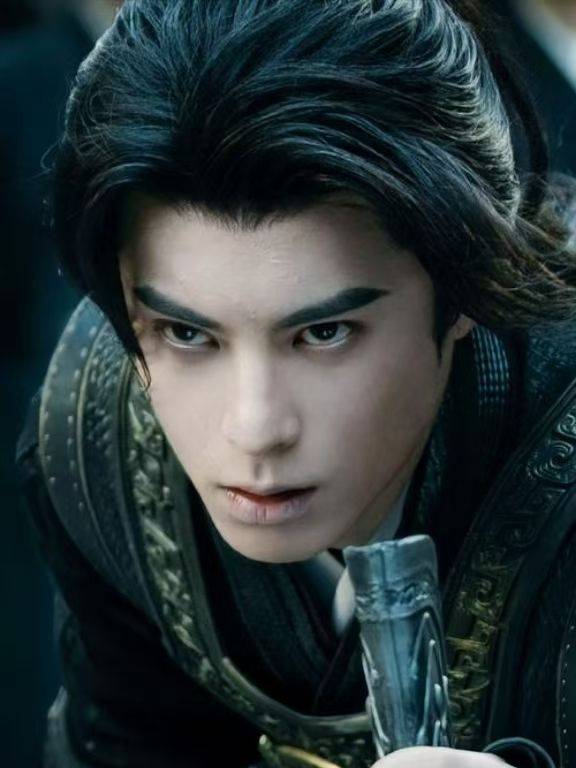

第一个故事发生在1900年代,对应电影诞生之初,通过透视与连续运动成像,在纸搭建的舞台上致敬默片《水浇园丁》,在开篇就进入到了非常迷影的氛围当中。随之而来的是战争背景下的谍战戏、千禧年的残酷浪漫情愫,以及黄觉带来的香港黑帮片氛围……

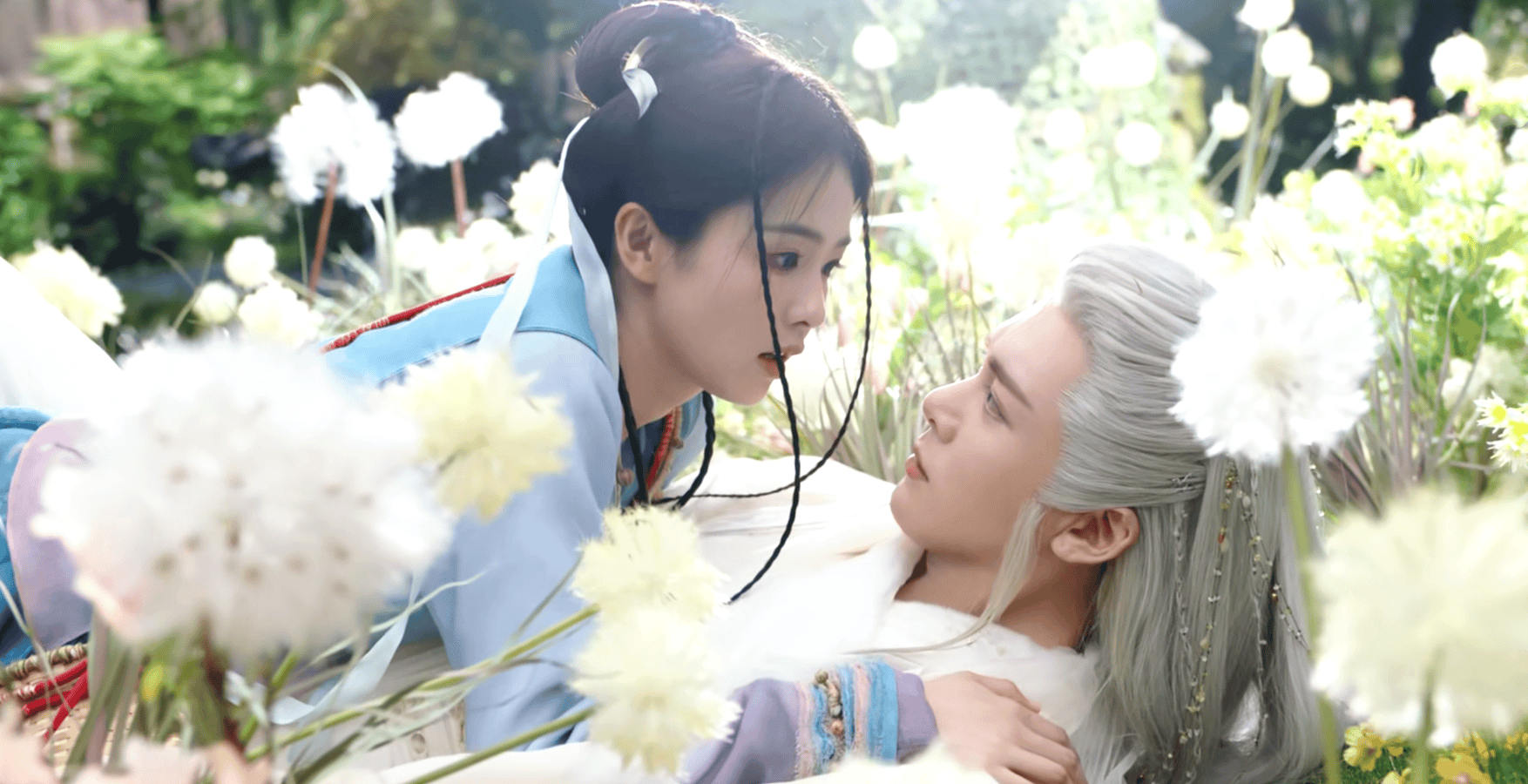

其中很值得注意的一段,是李庚希主演的PART5。这是一个长达30多分钟的长镜头、一镜到底,发生在1999年的最后一天。易烊千玺演的迷 魂者与李庚希演的少女,两人之间萌生了感情。整段都是那种浪漫至死的感觉,视角转换后还能看到90年代的街景风貌,外加多段奔跑戏,让这部分的情怀感溢出银幕。

毕赣做长镜头的思路,依旧是把碎片化、诗意化的想象拼贴重组,营造出梦境沉浸感。这种手法在《路边野餐》《地球最后的夜晚》里都已经尝试过,只是这次更聚焦在“迷影”、“戏仿影史类型片”的题材上,给人的观感也更具象化、更有趣味。年轻的身影穿梭于流动的场景,新千禧年的激动与悲伤一同映射在人们的脸上,卡拉OK里的粤语歌与黑 帮打斗场面也勾起遥远的记忆。想必这段长镜头,会在上映后成为很多影迷讨论的焦点。

对易烊千玺而言,这次表演的难度还是很大的,不仅因为要在长镜头里游荡、完成调度配合、保持情绪连贯;而且和之前他“实实在在”的角色不同,这次挑战性在于“虚”,而且角色形象多到令人眼花缭乱。不同类型、风格、年代的他,活在不同的梦境和幻觉里,并且融入浓烈的神秘气息,与毕赣的影像达成融合。

无论是看起来有点悲伤、任人摆布的“怪物”,还是镜中不断变换身形、快准狠的刺 杀者,或是在牌场上得心应手的骗子,或是染着黄毛有浓重方言口音的街头混混,都可以看出他对角色的掌控力和精准的控制力。

很有意思的一点是,大家等上映后可以着重看看面部特写,易烊千玺这次的眼神切换,目光的聚焦与失焦刚好对应虚实切换。这种细节刚好是理解毕赣电影的钥匙,用凝视暗示情感投射,也传递情感层次。